Du côté de chez Swann

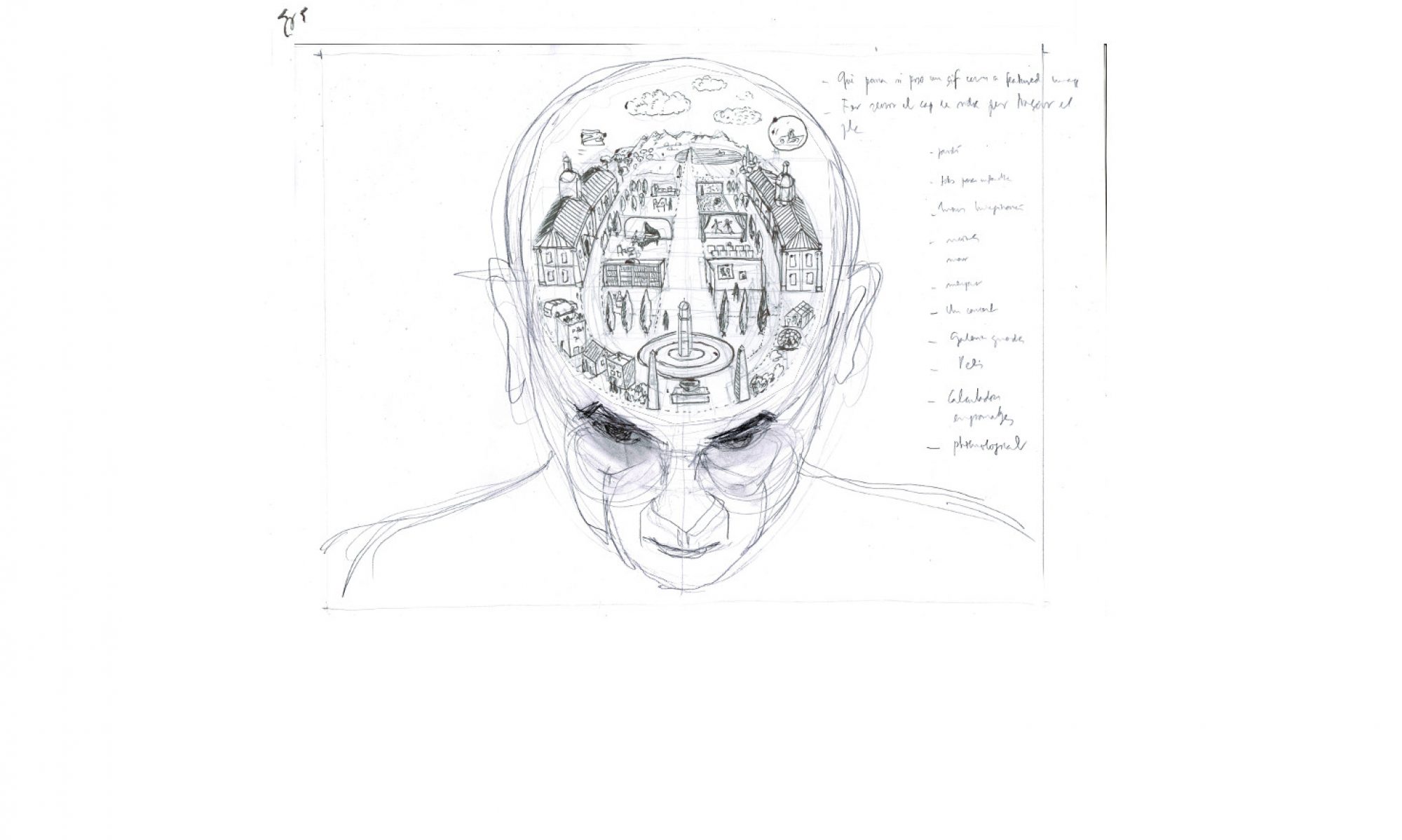

La reconstrucció del jo en despertar

À l’ombre des jeunes filles en fleurs

Le côté de Guermantes I i II

Sodome et Gomorrhe

La Prisonnière

Du coté de chez Swan

Despertar

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire: “je m’endors.”

[…]

Mais il suffisait que, dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit; alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m’étais endormi et, quand je m’éveillais au milieu de la nuit, comme j’ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j’étais; j’avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l’existence comme il peut frémir au fond d’un animal; j’étais plus dénué que l’homme des cavernes; mais alors le souvenir –non encore du lieu où j’étais, mais de quelques-uns de ceux que j’avais habités et où j’aurais pu être- venait à moi comme un secours d’en haut pour me tirer du néant d’où je n’aurais pu sortir tout seul; je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l’image confusément entrevue de lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattu, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi.

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et la drame de mon coucher, n’existait plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai a mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif a ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa breveté illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse: ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature.

Albertine disparue

Mais un médecin de l’âme qui m’eût visité eût trouvé que pour le reste, mon chagrin lui-même allait mieux. Sans doute en moi, comme j’étais un homme, un de ces êtres amphibies qui sont simultanément plongés dans le passé et dans la réalité actuelle, il existait toujours une contradiction entre le souvenir vivant d’Albertine et la connaissance que j’avais de sa mort.

Le temps retrouvé

Si l’idée de la mort dans ce temps-là m’avait, on l’a vu, assombri l’amour, depuis longtemps déjà le souvenir de l’amour m’aidait à ne pas craindre la mort. Car je comprenais que mourir n’était pas quelque chose de nouveau, mais qu’au contraire, depuis mon enfance j’étais déjà mort bien des fois. Pour prendre la période la moins ancienne, n’avais-je pas tenu à Albertine plus qu’à ma vie? Pouvais-je alors concevoir ma personne sans qu’y continuât mon amour pour elle? Or je ne l’aimais plus, j’étais, on plus l’être qui l’aimait, mais un être différent qui en l’aimait pas, j’avais cessé de l’aimer quand j’étais devenu un autre. Or je ne souffrais pas d’être devenu cet autre, de ne plus aimer Albertine; et certes ne plus avoir un jour mon corps ne pouvait me paraître en aucune façon quelque chose d’aussi triste que m’avait paru jadis de ne plus aimer un jour Albertine.

[p. 257]

La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature; cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas “développés”. Notre vie, et aussi la vie des autres; car le style pour l’écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il n’y avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune.

La vida de debó és l’elaboració de la sensació, no pas l’abstracció ni la posició

[p. 258]

Ce travail de l’artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l’expérience, sous des mots quelque chose différent, c’est exactement le travail inverse de celui que, à chaque minute, quand nous vivons détourné de nous-même, l’amour-propre, la passion, l’intelligence, et l’habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie. En somme, cet art si compliqué est justement le seul art vivant. Seul il exprime pour les autres et nous fait voir à nous-même notre propre vie, cette vie qui ne peut pas s’”observer”, dont les apparences qu’on observe ont besoin d’être traduites et souvent lues à rebours et péniblement déchiffrées. Ce travail qu’avaient fait notre amour-propre, notre passion, notre esprit d’imitation, notre intelligence abstraite, nos habitudes, c’est ce travail que l’art défera, c’est la marche en sens contraire, le retour aux profondeurs où ce qui a existé réellement gît inconnu de nous, qu’il nous fera suivre. ET sans doute c’était une grande tentation que de recréer la vraie vie, de rajeunir les impressions. Mais il fallait du courage de tout genre, et même sentimental. Car c’était avant tout abroger ses plus chères illusions, cesser de croire a l’objectivité de ce qu’on a élaboré soi-même, et, au lieu de se bercer une centième fois de ces mots: “Elle était bien gentille”, lire au travers: “J’avais du plaisir à l’embrasser”.

Les impressions afloren pel dolor [o la nostàlgia]

[p. 259]

[…] (car, si peu que notre vie doive durer, ce n’est que pendent que nous souffrons que nos pensées, en quelque sorte agitées de mouvements perpétuels et changeants, font monter comme dans une tempête, à un niveau d’où nous pouvons la voir, toute cette immensité réglée par des lois, sur laquelle, postés à une fenêtre mal placée, nous n’avons pas vue, car le calme du bonheur la laisse unie et à un niveau trop bas; peut-être seulement pour quelques grands génies ce mouvement existe-t-il constamment sans qu’il y ait besoin pour eux des agitations de la douleur; encore n’est-il pas certain, quand nous contemplons l’ample et régulier développement de leurs oeuvres joyeuses, que nous ne soyons trop portés à supposer d’après la joie de l’oeuvre celle de la vie, qui a peut-être été au contraire constamment douloureuse)

[… p. 261 nota]

Chaque personne qui nous fait souffrir peut être rattachée par nous à une divinité dont elle n’est qu’un reflet fragmentaire et le dernier degré, divinité (idée) dont la contemplation nous donne aussitôt de la joie au lieu de la peine que nous avions. Tout l’art de vivre, c’est de ne nous servir de personnes qui nous font souffrir que comme d’un degré permettant d’accéder à leur forme divine et de peupler ainsi joyeusement notre vie de divinités.

La realitat, expressada després del silenci

[p. 260]

Et quand nous aurons atteint la réalité, pour l’exprimer, pour la conserver nous écarterons ce qui est différent d’elle et que ne cesse de nous apporter la vitesse acquise de l’habitude. Plus que tout j’écarterais ces paroles que les lèvres plutôt que l’esprit choisissent, ces paroles pleines d’humour, comme on ne dit dans la conversation, et qu’après une longue conversation avec les autres on continue à s’adresser facticement à soi-même et qui nous remplissent l’esprit de mensonges, ces paroles toutes physiques qu’accompagne chez l’écrivain qui s’abaisse à les transcrire le petit sourire, la petite grimace qui altère à tout moment, par exemple, la phrase parlée d’un Sainte-Beuve, tandis que les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie mais de l’obscurité et du silence. Et comme l’art recompose exactement la vie, autour des vérités qu’on a atteintes en soi-même flottera toujours une atmosphère de poésie, la douceur d’un mystère qui n’est que le vestige de la pénombre que nous avons dû traverser, l’indication, marquée exactement comme par un altimètre, de la profondeur d’une oeuvre.

Infelicitat qui inspira

[p. 270]

Car les bonheur seul est salutaire pour le corps, mais c’est le chagrin qui développe les forces de l’esprit. D’ailleurs, ne nous découvrît-il pas à chaque fois une loi, qu’il n’en serait pas moins indispensable pour nous remettre chaque fois dans la vérité, nous forcer à prendre les choses au sérieux, arrachant chaque fois les mauvaises herbes de l’habitude, du scepticisme, de la légèreté, de l’indifférence.

[…]

Ces réflexions me faisaient trouver un sens plus fort et plus exact à la vérité que j’ai souvent pressentie, notamment quand Mme de Cambremer se demandait comment je pouvais délaisser pour Albertine un homme remarquable comme Elstir. Même au point de vue intellectuel je sentais qu’elle avait tort, mais je ne savais pas ce qu’elle méconnaissait: c’était les leçons avec lesquelles on fait son apprentissage d’homme de lettres. La valeur objective des arts est peu de chose en cela; ce qu’il s’agit de faire sortir, d’amener à la lumière, ce sont nos sentiments, nos passions, c’est-à-dire les passions, les sentiments de tous. Une femme dont nous avons besoin, qui nous fait souffrir, tire de nous des séries de sentiments autrement profonds, autrement vitaux, qu’un homme supérieur qui nous intéresse.

[…272]

Quant au bonheur, il n’a presque qu’en seule utilité, rendre le malheur possible. Il faut que dans le bonheur nous formions des liens bien doux et bien forts de confiance et d’attachement pour que leur rupture nous cause le déchirement si précieux qui s’appelle le malheur. Si l’on n’avait pas été heureux, ne fût-ce que par l’espérance, les malheurs seraient sans cruauté et par conséquent sans fruit.

Et plus qu’au peintre, à l’écrivain, pour obtenir du volume et de la consistance, de la généralité, de la réalité littéraire, comme il lui faut beaucoup d’églises vues pour en peindre une seule, il lui faut aussi beaucoup d’êtres pour un seul sentiment. Car si l’art est long et la vie courte, les sentiments qu’elle doit peindre ne sont pas beaucoup plus longs. (nota: ce sont nos passions qui esquissent nos livres, le repos d’intervalle qui les écrit.)

[… p. 273]

L’imagination, la pensée peuvent être des machines admirables en soi, mais elles peuvent être inertes. La souffrance alors les met en marche.