Vale la pena ser traductor free-lance porque poco a poco se van conociendo de noche los ministerios de Europa, y es muy extraño y está lleno de estatuas y de pasillos donde cualquier cosa podría ocurrir y a veces ocurre. Cuando se dice ministerio conviene entender ministerio pero también tribunal de justicia o palacio legislativo, en general enormes artefactos de mármol con muchísimas alfombras y lúgubres ujieres que según el año y el lugar hablan en finlandés, en inglés, en danés o en farsi. Así he conocido un ministerio de Lisboa, después el Dean’s Yard de Londres, un ministerio de Helsinki, una ominosa dependencia oficial en Washington, D. C., el palacio del senado de Berna, y no sigo por modestia pero agrego que siempre era de noche, es decir que si también los conocía de mañana o de tarde mientras trabajaba en las conferencias de las que eran sede momentánea, el verdadero y furtivo conocimiento ocurría de noche y de eso me jacto, porque no sé si otros habrán conocido tantos ministerios de Europa por la noche, cuando pierden la sílaba que los enmascara y se vuelven lo que quizá realmente son, bocas de sombra, entradas de báratro, citas con un espejo donde ya no se reflejan las corbatas o las mentiras del mediodía.

Siempre pasaba así: las sesiones de trabajo se prolongaban hasta tarde, y era un país casi desconocido donde se hablaban lenguas que dibujaban en el oído toda clase de objetos y poliedros inconducentes, es decir que en general no servía de nada entender algunas palabras que luego querían decir otra cosa y casi siempre remitían a un pasillo que en vez de llevar a la calle acababa en los archivos del sótano o en un guardián demasiado cortés para no ser inquietante. En Copenhague, por ejemplo, el ministerio donde trabaje una semana tenía un ascensor como no he visto en ninguna parte, un ascensor abierto que funcionaba sin fin como las escaleras rodantes, pero en vez de la tranquilidad que dan estos mecanismos en la medida en que si se calcula mal la entrada a un peldaño lo peor que puede suceder es que el zapato calce en el siguiente con una sacudida desagradable, el ascensor del ministerio de Copenhague proponía un vasto agujero negro del cual iban emergiendo lentamente las jaulas abiertas a las que había que entrar en el momento justo y dejarse llevar hacia arriba o abajo viendo pasar uno tras otro los pisos que daban a regiones desconocidas y siempre tenebrosas, o peor todavía, como me ocurrió por una manía suicida de la que nunca me arrepentiré demasiado, llegando al punto en que las jaulas, alcanzado el último piso, entraban en un arco de círculo completamente a oscuras y cerrado donde uno se sentía al borde de una abominable revelación porque además de la tiniebla había un largo segundo crujiente y bamboleante mientras la jaula franqueaba la zona entre el ascenso y el descenso, el misterioso fiel de la balanza. Desde luego se terminaba por entender ese ascensor y más tarde hasta era divertido subir a una de las jaulas y fumar un cigarrillo dando vueltas y dejándose mirar ocho o nueve veces por los ujieres de los diferentes pisos que estupefactos contemplaban al de ninguna manera dinamarqués pasajero que no terminaba de bajarse, de entrar en una conducta coherente, pero de noche no había ujieres y en realidad no había nadie salvo algún sereno a la espera de que los cuatro o cinco traductores termináramos nuestro trabajo, y precisamente entonces yo echaba a andar por el ministerio y así los fui conociendo a todos y a lo largo de quince años agregue habitaciones a mis pesadillas, les sumé galerías y ascensores y escalinatas con estatuas negras, las decore con banderas y salones de aparato y curiosos encuentros.

Basta quizá la imaginación para comprender el privilegio de esas estancias en los ministerios, el hecho casi increíble de que un extranjero pudiese vagar a medianoche por recintos a los que jamás hubiera tenido acceso un nacional del país. El guardarropas del Dean’s Yard en Londres, por ejemplo, sus filas de perchas cada una con su etiqueta y a veces un portafolio o una gabardina o un sombrero que permanecían allí vaya a saber por que extraños hábitos del honorable Cyril Romney o del doctor Humphrey Barnes. Ph. D. ¿Qué increíble juego de irracionalidades había permitido que un argentino sardónico pudiera pasearse a esa hora entre las perchas, abrir los portafolios o estudiar el forro de los sombreros? Pero lo que más me alucinaba era volver al ministerio en plena noche (siempre había documentos de última hora por traducir), franqueando una entrada lateral, una auténtica puerta del fantasma de la Ópera con un guardián que me dejaba entrar sin pedirme siquiera la tarjeta de pase, dejándome libre y casi solo, a veces completamente solo en el ministerio lleno de archivos y gavetas y obstinadas alfombras. Atravesar la plaza desierta, acercarme al ministerio y buscar la puertecita lateral, observado alguna vez con recelo por indígenas trasnochadores que jamás podrían entrar así en lo que era de algún modo su propia casa, su ministerio, esa ruptura escandalosa de una realidad coherente y finlandesa me sumía desde el comienzo en un estado propicio a lo que esperaba dentro, la lenta y furtiva divagación por corredores y escaleras y despachos vacíos. Mis escasos colegas preferían circunscribirse al territorio familiar de la oficina donde trabajábamos, los tragos de whisky o de slíbovitz antes de la última tanda de documentos urgentes; a mí algo me citaba a esa hora, tenía un poco de miedo pero con el cigarrillo en la boca me iba por los pasillos, dejaba atrás la sala de trabajo iluminada, empezaba a explorar el ministerio. Ya he hablado de estatuas negras, me acuerdo ahora de los enormes simulacros en las galerías del senado de Berna, en una oscuridad apenas estorbada por una que otra bombilla azul, sus bultos erizados de lanzas, osos y banderas que me precedían irónicamente hasta que empezaba la primera interminable galería; allí los pasos resonaban distintamente, marcando cada vez más la soledad, la distancia que me iba separando de lo conocido. Nunca me han gustado las puertas cerradas, los corredores donde una doble hilera de marcos de roble prolonga un sordo juego de repeticiones. Cada puerta me sitúa frente a la imposibilidad exasperante de vivir una habitación vacía, de saber lo que es una habitación cuando está vacía (no hablo de imaginarla o de definirla, tareas superficiales que consolarán a otros); el pasillo del ministerio, de cualquiera de esos ministerios a medianoche donde las salas no sólo estaban vacías sino que me eran desconocidas (¿habría grandes mesas con carpetas verdes, archivos, secretarías o antesalas con pinturas y diplomas, de qué color serían los tapices, qué forma tendrían los ceniceros, no se habría quedado un secretario muerto dentro de un placard, no habría una mujer juntando los papeles en la antesala del presidente de la Corte Suprema?), la lenta marcha por el exacto medio del pasillo, no demasiado cerca de las puertas cerradas, la marcha que en algún momento me devolvería a la zona iluminada, a la lengua española en bocas familiares. En Helsinki di una noche con un corredor que hacía un codo inesperado en la regularidad del palacio; una puerta se abrió sobre una vasta habitación donde la luna era ya el comienzo de una pintura de Paul Delvaux; llegué a un balcón y descubrí un jardín secreto, el jardín del ministro o del juez, un pequeño jardín entre altas paredes. Se bajaba por una escalerilla de hierro al borde del balcón, y todo era en escala mínima, como si el ministro fuera un turbio enano. Cuando otra vez sentí la incongruencia de estar en ese jardín dentro de un palacio dentro de una ciudad dentro de un país a miles de kilómetros de ese yo habitual de todos los días, recordé el blanco unicornio prisionero en el pequeño recinto prisionero en el tapiz azul prisionero en el Cloister’s prisionero en Nueva York. Al pasar otra vez por la gran sala vi un fichero sobre un escritorio y lo abrí: todas las fichas estaban en blanco. Tenía un lápiz de fieltro que escribía azul, y antes de irme dibujé cinco o seis laberintos y los agregué a las otras fichas; me divierte imaginar que una finlandesa estupefacta se topó alguna vez con mis dibujos y que acaso hay un expediente que sigue su marcha, funcionarios que preguntan, secretarios consternados.

Antes de dormirme recuerdo a veces todos los ministerios de Europa que conocí de noche, la memoria los va barajando hasta no dejar más que un interminable palacio en la penumbra; afuera puede ser Londres o Lisboa o Nueva Delhi, pero el ministerio es ya uno solo y en algún rincón de ese ministerio está lo que me citaba por las noches y me hacía vagar medroso por escaleras y pasillos. Acaso todavía me quedan algunos ministerios por delante y no he llegado todavía a la cita; otra vez encenderé un cigarrillo para que me acompañe mientras me pierdo en los salones y los ascensores, buscando vagamente algo que ignoro y que no quisiera encontrar.

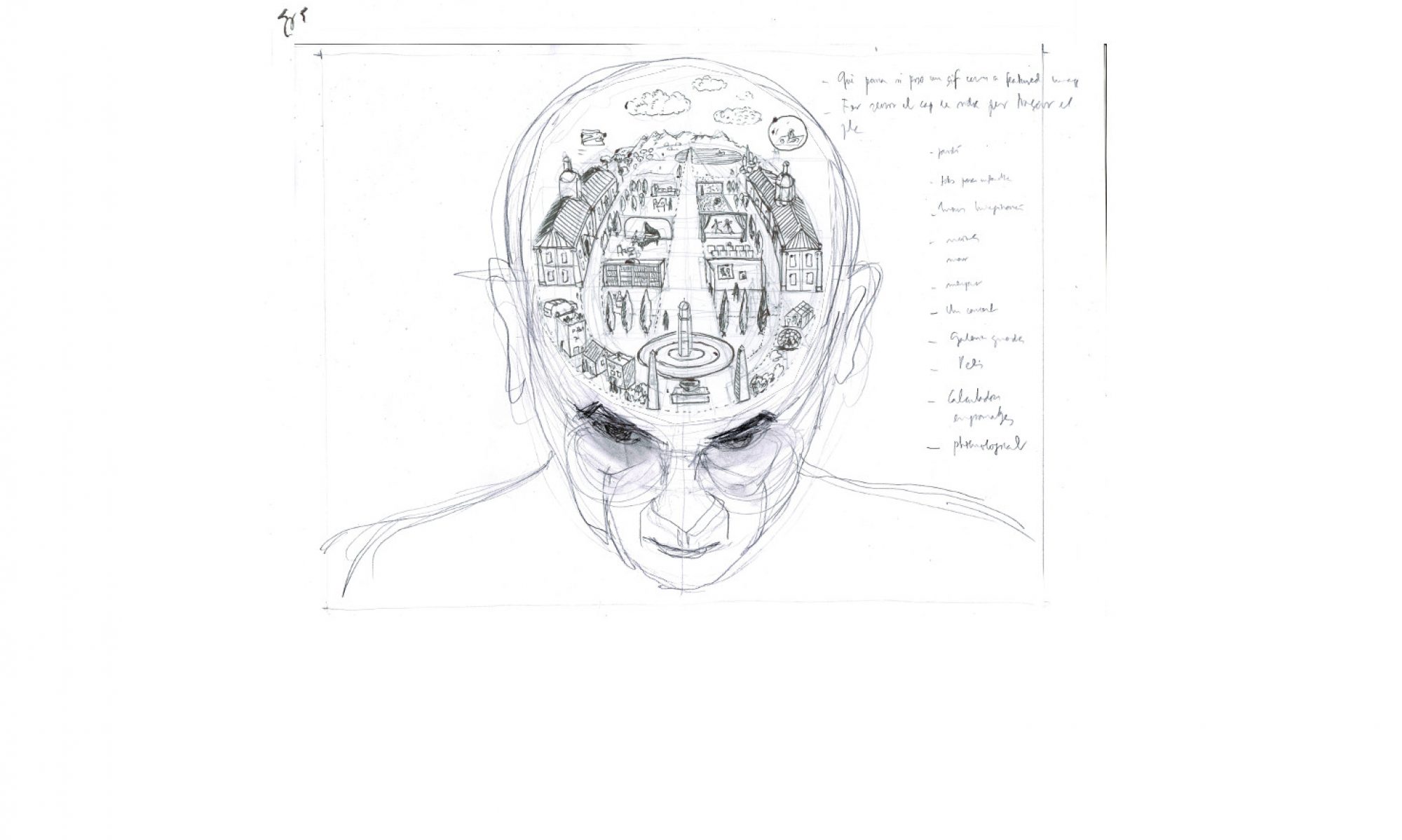

La Vuelta al día en Ochenta Mundos. L’imaginari